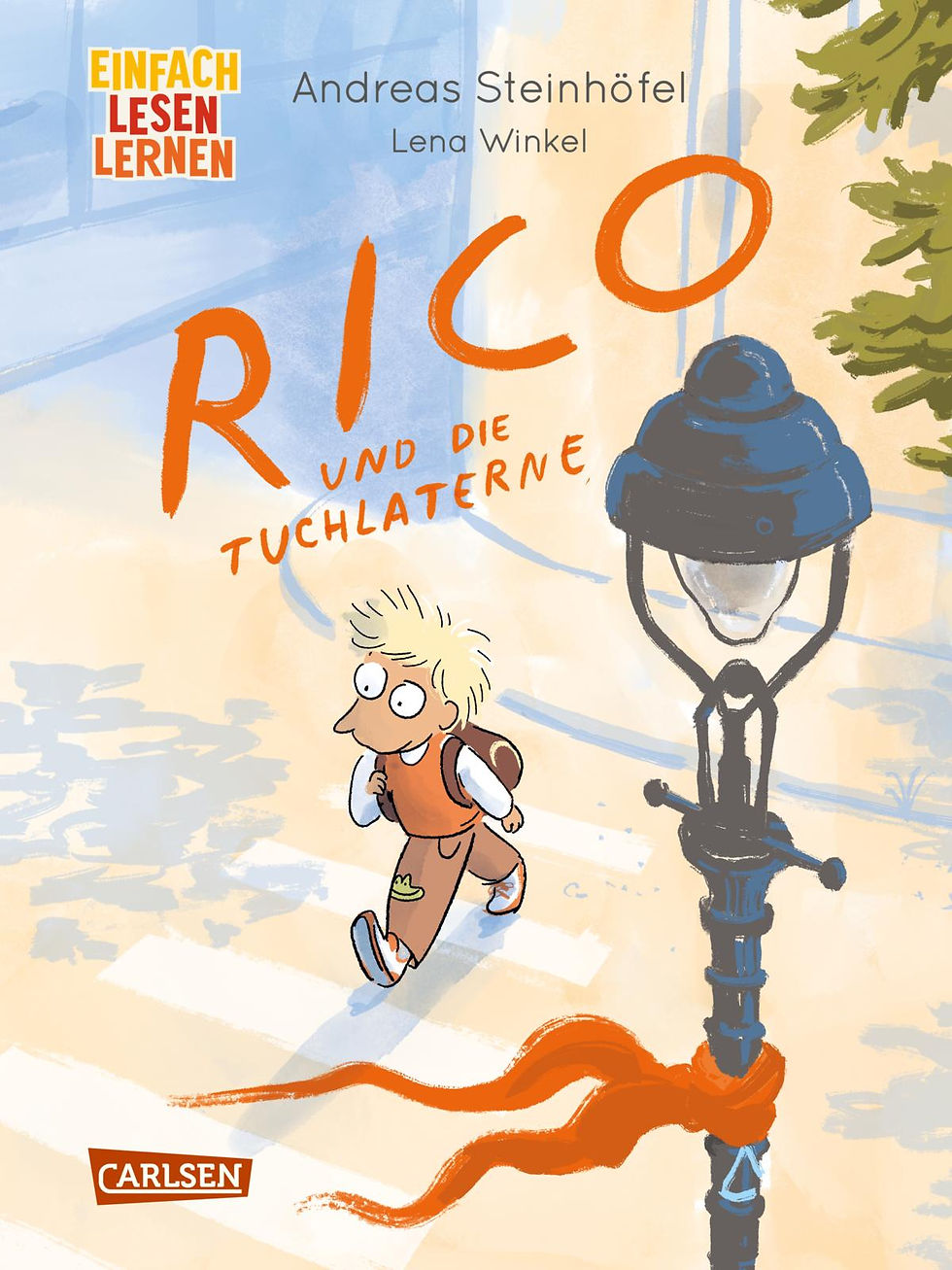

Rico und die Tuchlaterne

- 2. Okt. 2023

- 4 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 7. Mai 2025

Andreas Steinhöfel, Illustrationen: Lena Winkel

© 2023 Carlsen Verlag, Hamburg

Klasse 1/2

Deutsch

Besonderheit: Poetisch, still und stark

Wer sich schon immer die Frage gestellt hat, wie Rico eigentlich in die Dieffenbachstraße gekommen ist und wie alles rund um Rico, Oskar und die Tieferschatten begonnen hat, dem sei die Lektüre des jüngsten Werkes von Andreas Steinhöfel wärmstens empfohlen.

Der Autor nimmt in seinen Büchern die jungen Leser*innen so ernst, dass er ihnen einiges zutraut – oder zumutet, je nachdem, wie man es betrachtet. Kinder werden entführt (Beschützer der Diebe) oder geraten unters Auto und fallen ins Koma (Anders), sind mit Rassismus und Antisemitismus konfrontiert (Völlig meschugge?!) oder haben Eltern, die ein wenig anders sind als andere. So arbeitet Ricos Mutter in einer Nachtbar und kehrt erst morgens von der Schicht heim. Zur ganzen Bandbreite des Lebens in Steinhöfels Büchern gehört aber auch, dass es bei allen Herausforderungen so etwas gibt wie Poesie, Fantasie – und menschliche Wärme. Zwischen den Eltern und ihren Kindern, zwischen Freund*innen, zwischen Nachbar*innen und Menschen, die sich zufällig begegnen. Und es gibt immer den konsequenten Blick auf die kindlichen Protagonist*innen, auf ihre Bedürfnisse, Nöte, Wünsche und Träume. Die Welt der Kinder ist immer autonom, abgegrenzt von der Welt der Erwachsenen – und Quelle der Selbstermächtigung.

Wer Rico, Oskar und die Tieferschatten gelesen hat, weiß, dass die Hauptfigur Rico „tieferbegabt“ ist. Auch so ein sprachlicher Kniff Steinhöfels, seinen Helden nicht als abweichend von der sogenannten Norm zu beschreiben: Tieferbegabung darf sich selbstbewusst neben die Hochbegabung stellen. Denn wer hätte das Recht zu beurteilen, was besser ist?

Dieser Grundton zieht sich auch durch Rico und die Tuchlaterne. Rico denkt um Ecken herum und das hat zum einen zur Folge, dass er Erwartungen konsequent unterläuft: Sachlich angelegte Erklärungen geraten zu Geschichten, an deren Ende man, wenn man denn genau zugehört hat, sehr gut versteht, was er meint. Zum anderen bedeutet das Um-die-Ecke-Denken nicht unbedingt, dass um die Ecke herumlaufen genauso funktioniert: Rico verläuft sich regelmäßig und seine Mutter, die ihn dann verzweifelt sucht, ist gezwungen, ihn zuhause zu lassen.

Ein Kind nur zuhause? Spätestens die Schulpflicht macht hier einen Strich durch die Rechnung und so ist es auch in Rico und die Tuchlaterne. „Nehmen die mich überhaupt in einer Schule?“, fragt Rico seine Mutter, die sich natürlich diese Frage auch schon gestellt hat. Eigentlich weiß sie die Antwort, aber sie sitzt mit ihrem Sohn am Ufer der Spree und spricht mit ihm über den anstehenden Einschulungstest. Ganz sachlich informiert sie ihn über das, was auf ihn zukommen wird. Es ist eine der schönsten Szenen in dem Buch, wie Rico nachdenklich, fragend auf dem Schoß seiner Mutter liegt; ihre Hände in seinen Haaren, ihr Blick: ein wenig unsicher zunächst, dann ruhig und schließlich mit so viel Zuneigung für dieses eine, so besondere Kind. Es ist meisterhaft, wie die Illustratorin Lena Winkel hier der literarischen Kraft Steinhöfels etwas ganz Eigenes gegenüberstellt. Rico fragt schließlich in Bezug auf die Frage, ob ihn eine Schule nehme: „Und wenn nicht?“ „Dann baue ich dir eine eigene Schule“, antwortet die Mutter und plötzlich wünscht man sich diesen Satz für alle Eltern und für alle Kinder, die kurz vorm Schuleintritt ernsthaft denken, dass die Bewertung einer Institution wichtiger ist als das, was Eltern für ihr Kind empfinden. Ricos Mutter lässt sich davon jedenfalls nicht beeindrucken und das merkt ihr Sohn: Er darf, am Ufer der Spree, träumen, vor sich hinsummen, dem funkelnden Sonnenlicht folgen und die Wellen beobachten: „Schön ist das. Wer braucht schon eine Schule?“

Verkürzt wäre es, aus dem Buch ein Systembashing der Regelschule herauszulesen. Allerdings wird der offizielle Schultest, dem sich Rico wie alle anderen Kinder unterziehen muss, in gewisser Hinsicht als absurd dargestellt, denn er zeigt das Unvermögen, einer sehr individuellen Stärke gerecht zu werden. Rico muss ein Dreieck zeichnen, was ihm nicht gelingt. Stattdessen stellt er sich die Frage, ob Dreiecke vom Aussterben bedroht seien, schließlich habe er beim Spaziergang noch keines gesehen. Zum Schluss zeichnet er ein Dreieck mit nur einer Ecke, auch eine Lösung. Die passt natürlich nicht ins System und das wird, ein absoluter Pluspunkt des Buches, einfach so stehen gelassen.

Rico wird schließlich in einem Förderzentrum eingeschult. „An dieser Schule ist Rico glücklich“, auch so ein Satz, der einfach so stehen bleiben darf. Dort, doch noch ein kleiner Seitenhieb aufs System, zeichnet Rico Dreiecke rauf und runter, findet Lesen am einfachsten, dann kommt Schreiben, dann Bildermalen, Sachensammeln und Rechnen. Seit er und seine Mutter umgezogen sind, muss er nur noch um eine Ecke gehen. Damit er den Weg zur Schule alleine schafft und weiß, wo er abbiegen muss, wird ein rotes Tuch an die Laterne an der Straßenecke gebunden.

Rico und die Tuchlaterne eignet sich für den Deutschunterricht in Klasse 1 und 2. Die Hauptfigur ist sicher eine Herausforderung für Jungen und Mädchen, die gerne mit forschem Auftreten ihrer eigenen Angst und Unsicherheit begegnen – oder denken, ihr so begegnen zu müssen. Wer sich einmal an einem Vormittag auf einen Schulhof in Deutschland gestellt hat, weiß, dass es bei vielen Schüler*innen einen starken Wunsch gibt, einerseits der sogenannten Norm zu entsprechen und andererseits diejenigen abzuwerten, die dieser Norm nicht entsprechen. Nicht selten werden die sozialen Abstiegsängste der Eltern auf diese Weise artikuliert. Mit Steinhöfels Buch können sich die Schüler*innen daran erinnern, dass über die Schule hinaus vor allem eines wichtig ist: Zu sein, wer man ist, und dafür geliebt zu werden.