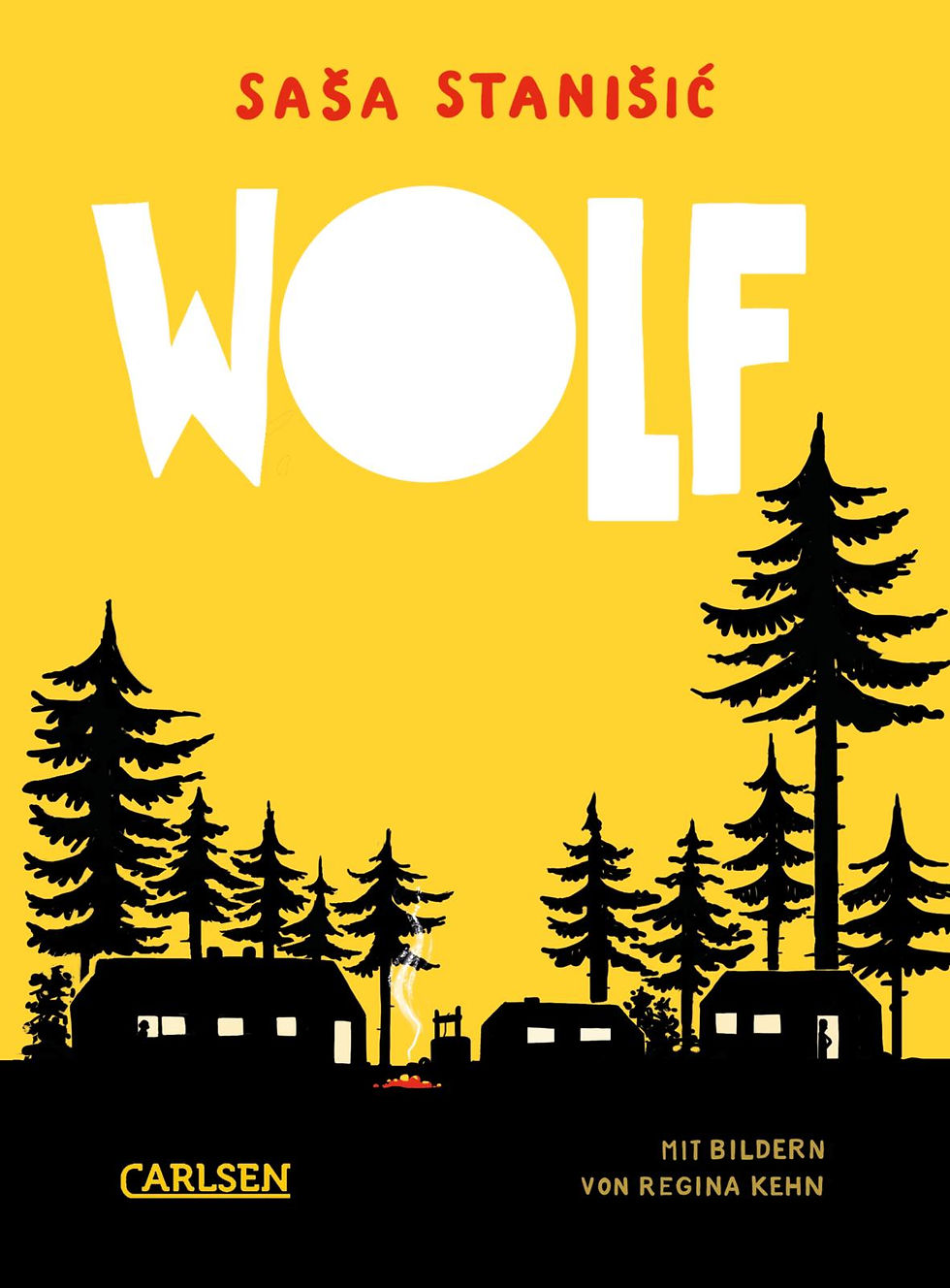

Wolf

- 28. Juni 2023

- 4 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 1. Okt. 2025

Saša Stanišić, Illustrationen: Regina Kehn

© 2023 Carlsen Verlag, Hamburg

Klasse 6-9 Deutsch, Ethik, Religion Besonderheit: Anders ist gut

„Wäre ich doch mehr wie die meisten!“, denkt der jugendliche Ich-Erzähler, der nicht lachen kann angesichts der schlechten Witze der Trainer im Kletterpark, der Teil einer Ferienfreizeit ist. Weil seine Mutter arbeitet, muss er unmotiviert und schlecht gelaunt mit anderen Jugendlichen in den Wald. Dass der Ich-Erzähler tatsächlich nicht so ist, wie die meisten, ist gut so, denn so wie die meisten hieße über Klettertrainerwitze lachen, obwohl diese nicht witzig sind, es hieße, in ihrer Persönlichkeit unausgereifte Pädagog*innen und ihre Angebote klaglos ertragen, aus der Luft gegriffene Naturbegeisterung auch ganz toll finden, Kennenlernspiele begeistert mitspielen.

All das macht der Ich-Erzähler nicht. Er hält dagegen und bremst die ihn betreuenden Erwachsenen, die irgendwie mit ihm klarkommen müssen, aus. Der Ich-Erzähler tut das nicht, weil er ein Teenager mit pubertärer Verwirrung ist, sondern weil alle, die wie er auf der Suche nach echter Resonanz wären, solche Angebote ablehnen würden.

Aber der Reihe nach. Der Ich-Erzähler muss gegen seinen Willen ins Ferienlager. Viele aus seiner Klasse kommen mit und dennoch fühlt er sich nicht als Teil der Gruppe. Im Wald angekommen, landet er in einer Hütte mit Jörg, dem Außenseiter der Klasse. Dieser ist ein wenig eigen, was an sich kein Problem wäre, würde er nicht durch Marko und seine Gang „andersiger“ gemacht werden. Sie mobben den Jungen bei jeder Gelegenheit – und der Ich-Erzähler steht beobachtend daneben, versucht sich rauszuhalten, in die Analyse zu flüchten, keine Partei zu ergreifen.

Aber dann geschieht etwas, das dann doch vielleicht mit der Tatsache zu tun hat, dass sich alle fernab der Zivilisation befinden: Der Ich-Erzähler versucht zu helfen. Was schwer ist. Aber er tut es, vorsichtig und leise: Lässt Jörg beim Klettern mit Marko nicht alleine, kümmert sich nebenbei noch um den erkrankten Koch und sucht das Gespräch mit den Erwachsenen. Und dann schwankt der Ich-Erzähler wieder, zögert, zieht sich beschämt zurück. Denn bei dem Wunsch, mehr zu sein wie die meisten, schwingt auch immer eine nachvollziehbare Sehnsucht mit, die nicht nur den jugendlichen Protagonisten umtreibt, sondern universell ist und die der Autor unkommentiert stehen lässt.

Stanišić erinnert daran, was Jugendliche brauchen, die auf diese Weise schwanken: Erwachsene, die Format haben – oder wie es der Ich-Erzähler ausdrückt: „Cool und interessant bist du, wenn du Cooles und Interessantes sagst oder tust.“ Und die immer wieder die Frage stellen: „Kannst du es nicht noch mal versuchen?“. Der Ich-Erzähler merkt, wie gut diese Frage tut, denn sie bedeutet: „Mich überreden wollen, zu bleiben, obwohl sie wissen, wie schwierig ich bin.“ Damit spricht der Ich-Erzähler eine universelle Sehnsucht nach Resonanz und Verstandenwerden an, nach Akzeptanz und dem Recht, Fehler zu machen.

Das Erstaunliche an dem Buch ist, dass der Ich-Erzähler das Unverstellte, das er sucht, tatsächlich auch findet: in dem schrägen, sensiblen, kreativen Jörg, dem kotzenden, direkten, warmherzigen Koch, der lachenden Benisha. In den Sonnenflecken auf dem T-Shirt im Wald, in den Liedern, die eine der Betreuerinnen eines Abends singt und die dann plötzlich einfach passen. In der Mutter, die rauchend und alleinerziehend ihren Sohn zum Bus bringt und abseits stehend so gar kein Interesse am Smalltalk mit den anderen Eltern hat.

In Stanišićs Buch mischen sich Realität und Fiktion: Nachts wird der Ich-Erzähler von einem Wolf heimgesucht. Mit glühenden Augen starrt dieser ihn an und der Ich-Erzähler fragt: „Was will der Wolf? Wen ruft er?" Ja, wen ruft er? Auch Jörg sieht den Wolf, zeichnet ihn zum Schluss sogar und „[…] lässt ihn herein. Der Wolf legt sich neben das Bett und wacht über [sie].“ Und die Försterin, die mit ihrer unverfälschten Verachtung für die menschliche Ausbeutung der Natur die Jugendlichen zu begeistern vermag, reitet auf Dietmar, dem Hirsch, auf und davon.

Kurz vor der Heimfahrt ist ein Miteinander der Mobber und des Gemobbten nur durch „Einander-Meiden“ möglich. Bleibt alles, wie es ist? Nicht ganz: Jörg, der endlich einmal all seine Wut herauslässt, hat durch das Erlebte, Überstandene, Getane an Format gewonnen. Auch der Ich-Erzähler hat sich verändert, auch wenn er letztlich kein Held wird. Im letzten Satz des Buches kann er uns endlich seinen Namen nennen: „Ich heiße Kemi, übrigens.“

Die Geschichte ist fein illustriert – oder eher: weitererzählt durch die Bilder von Regina Kehn. Sie greift den Witz des Autors auf und spinnt ihn weiter. Wie beim echten Waldspaziergang tauchen Mücken aus dem Nichts auf und umschwirren die Seiten. Draufsichten aufs Feriencamp oder Untersichten aufs Kletterlabyrinth wirken wie Film-Settings, in die wir gemeinsam mit den Figuren eintauchen dürfen. Der Koch, der einfach immer irgendwie da ist, trotz aller Stärke auch schwach sein darf und Kemi so annimmt, wie er ist, ist riesig und seine auf Kemis Kopf liegende Hand hat LOVE eintätowiert, was auch sonst? Zum Schluss trottet ein müde wirkender Wolf aus dem Buch. Und die LIDL-Tüte, kleiner Seitenhieb auf die Naturausbeutung durch den Menschen, flattert einsam an einem Birkenzweig.

Das Buch kann im Deutschunterricht in Klasse 6-9 gelesen werden, aber auch in Ethik oder Religion. Wenn die Schüler*innen nach dem Lesen zu dem Schluss kämen, dass es gut ist, anders zu sein, und nicht so gut, jemanden „andersiger“ zu machen, kann man als Lehrkraft das Buch beruhigt zur Seite legen. Und es dann immer wieder öffnen und reinlesen und besonders schöne Textstellen auswendig lernen – wie diese hier von Kemi über Jörg:

„Sein Blabla nervt ein bisschen, aber ich lasse ihn reden und ich freue mich, dass ihn auch sonst niemand unterbricht. Darum sollte es eigentlich immer gehen: jemanden nicht unterbrechen.“